皆さん、膝の痛みで困っていませんか?

年齢・性別関係無く、少なからず膝の痛みを経験したことがあるのでは無いでしょうか。

膝関節の痛みで困っている方に、

「なぜ、自分は膝が痛くなるのか?」

「この動きをするから、膝のこの部分が痛くなりやすいのか!!」

など、膝の関節に関して学びを提供します。

今回は

膝とは何か!

どのような動きが正常なのか!

というところを簡単に説明させて頂きます。

解剖学

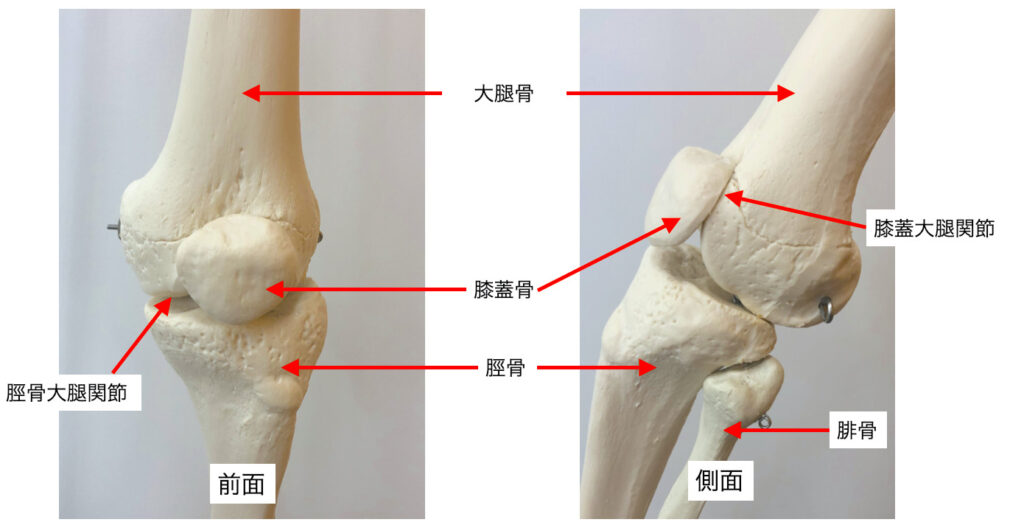

膝関節といっても関節が2つあります。

①太ももの骨(以下:大腿骨 だいたいこつ)とすねの骨(以下:脛骨 けいこつ)からなる

脛骨大腿関節

②大腿骨とお皿(以下:膝蓋骨 しつがいこつ)からなる膝蓋大腿関節

膝を構成する骨は大腿骨・膝蓋骨・脛骨・腓骨の4つです。

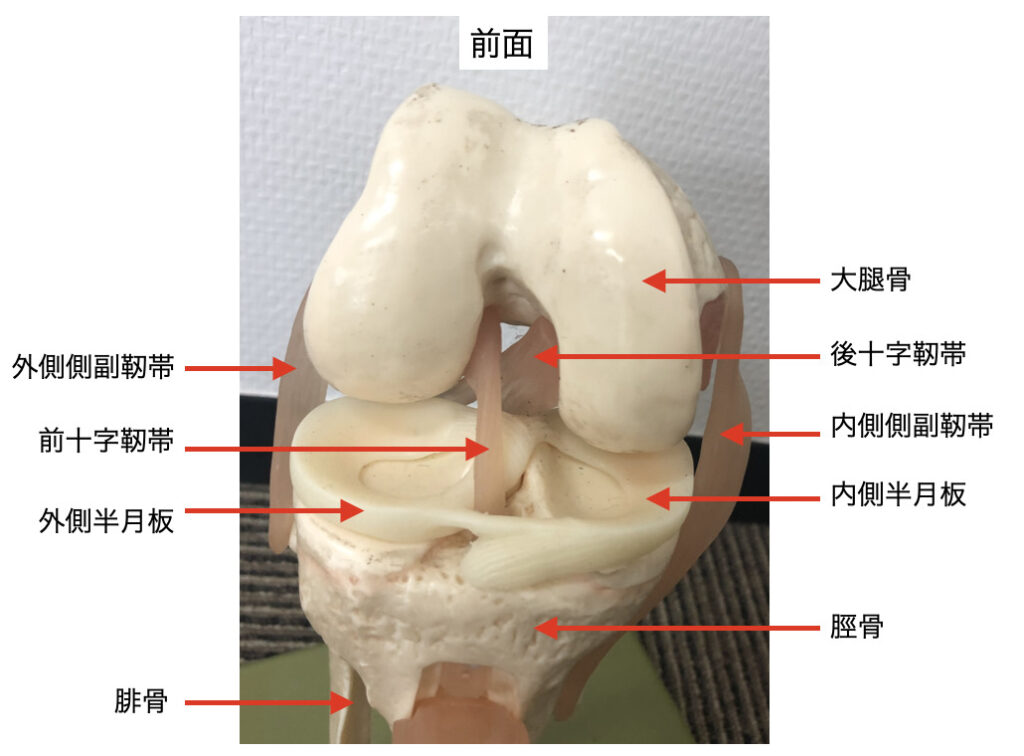

膝関節は大腿骨の凸面と脛骨の平面で構成されているため、

靭帯・関節を包む膜(以下:関節包)と半月板、筋肉によって安定性を得ています。

膝関節をまたぐ筋肉は

大腿四頭筋、ハムストリングス、薄筋、膝窩筋、縫工筋、腓腹筋、大腿筋膜張筋があります。

これらの筋は膝関節を動かすのはもちろんですが、膝関節を安定させる仕事があります。

膝関節をまたぐ筋肉の約2/3は股関節・足関節を跨いでいるため、

股関節・足関節の位置の影響を受けやすいです。

靭帯とは関節を跨ぎ、過度な運動から関節を防御するための組織です。

膝関節にも靱帯が多数存在していますが、

代表例としては前十字靭帯・後十字靭帯・側副靭帯です。

半月板の主な機能は脛骨大腿関節での圧力の分散、運動中の関節安定化です。

膝関節の動き

膝関節の動きは、

脛骨大腿関節の運動は、曲げ(以下:屈曲)伸ばし(以下:伸展)と

捻る(以下:外へ捻る際は外旋、内へ捻る際は内旋)動きです。

屈伸の動きは、一般的に健全な膝関節であれば屈曲130°~150°、伸展は0°~10°です。

回旋の動きは膝屈曲位で生じやすく、膝関節が完全伸展すると回旋は最大限に制限されます。

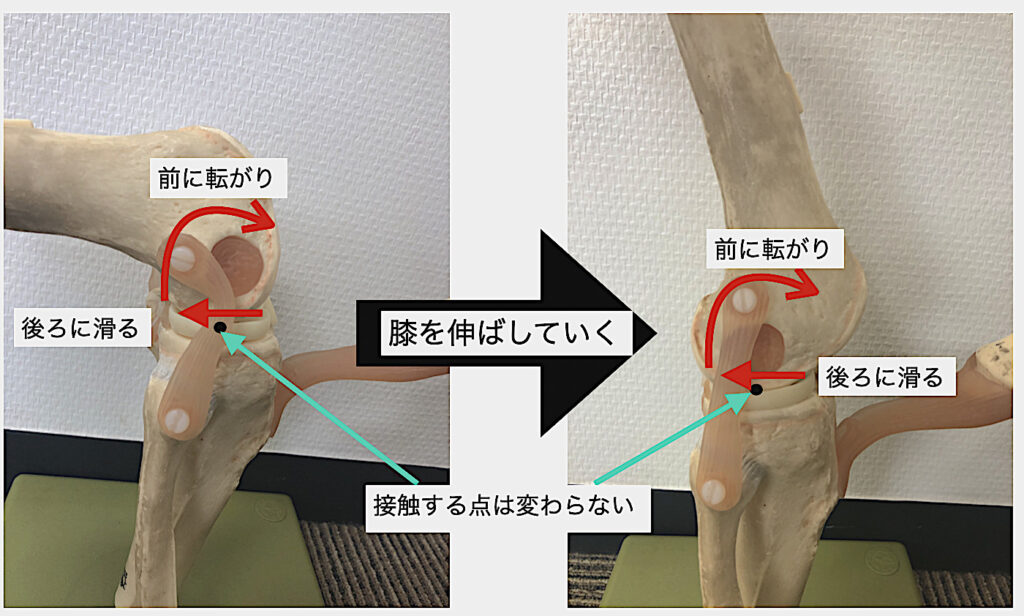

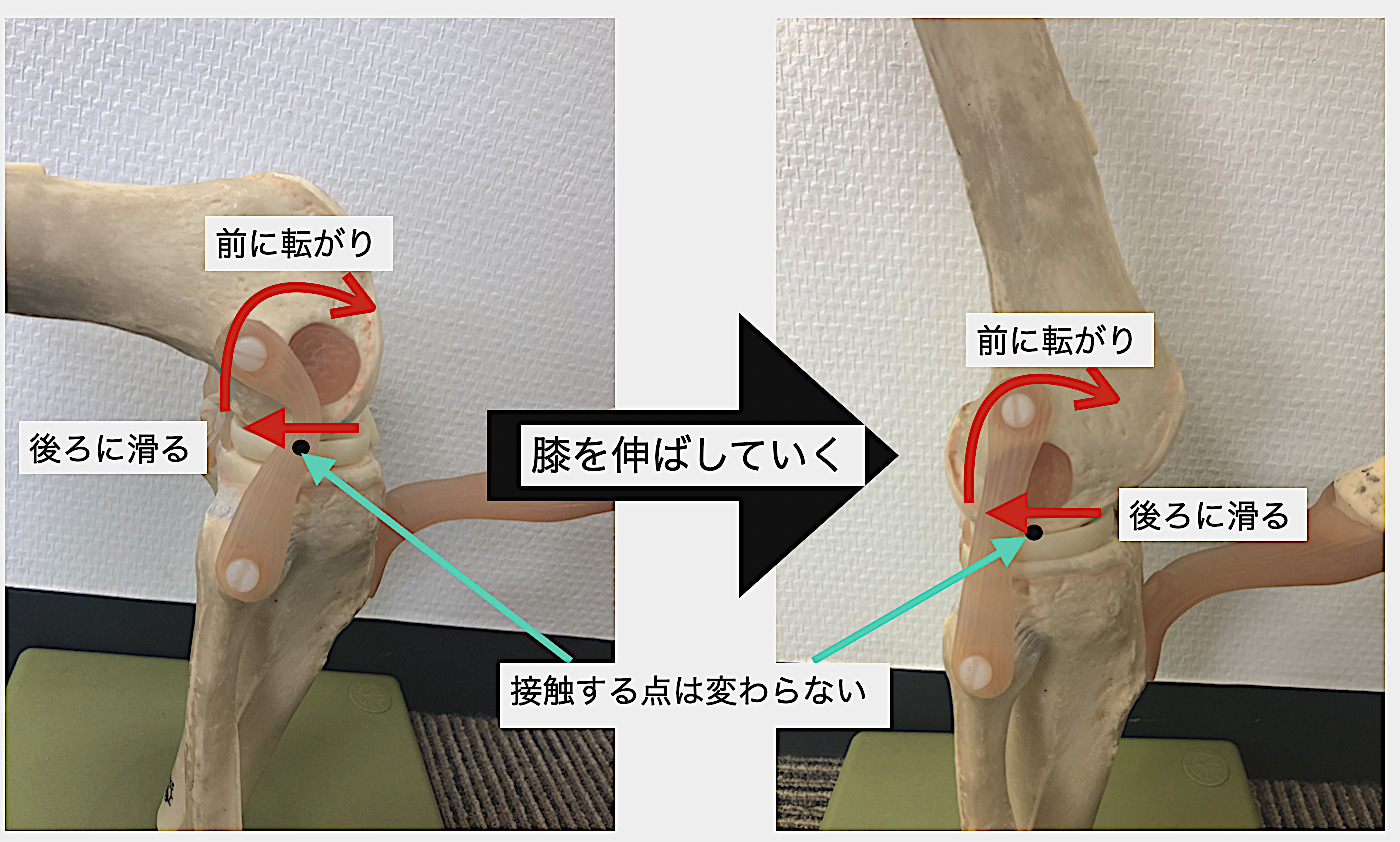

大腿骨は屈曲・伸展の際に、膝が軸で動けるように滑りと転がりの運動を行います。

可動性が不十分な膝はこれらの動きが出にくいことで、膝の詰まり感や違和感につながるとも言われています。

膝蓋大腿関節は上下運動が中心に起こります。

この動きが生じないことにより、膝前面の突っ張り感が出やすいです。

膝関節というと脛骨大腿関節をイメージされやすいですが、膝蓋大腿関節も重要な関節です。

まとめ

膝関節といっても様々な骨がありますが、基本的には膝は曲げ伸ばしが得意な関節です。

また、筋肉が他の関節を跨いでついているため、股関節・足関節の動きに影響されやすいです。

膝関節の構造と動きを理解することで、

基本から逸脱した動きがどのような動きかを理解することができ、

膝関節の痛みを出現させないためのコンディショニング に繋がる可能性があります。

ぜひ皆様も自分の膝がどのような動きをしているかを確認してみてください。

日常生活・トレーニングの中で、

楽しく体のことを学んでいきましょう!!

コメント